di Giancarlo Micheli

di Giancarlo Micheli

Je chante pour passer le temps

Petit qu’il me reste de vivre

Comme on dessine sur le givre

Comme on se fait le coeur content

A lancer cailloux sur l’étang

Je chante pour passer le temps

Louis Aragon

Dinanzi alla scena, resa tempestivamente virale dalle testate commerciali e rimbalzata in men che non possa dirsi sulla palude mediatica in cui l’industria della comunicazione di massa si specchia con sintomatico narcisismo e si immola, come non sarebbe riuscito Isacco sotto la tremante lama paterna, alle subliminali carezze della mano invisibile di smithiana memoria[1], dinanzi alla rappresentazione del malore che coglie il primo candidato alla presidenza americana appartenuto al genere femminile, nell’attimo in cui le forze le vengono meno sulla soglia di una lugubre e catafalchesca vettura di servizio a bordo della quale rifugia nel prendere commiato in anticipo sul compimento cerimoniale della quindicesima commemorazione dell’attentato che costituì il sigillo simbolico, la messianica icona, su cui l’apparenza della vita poté essere insufflata – nei modi in cui il mito narra sia accaduto alla statua che il laborioso talento di Pigmalione seppe foggiare agli albori dello stile classico[2] – nel giro di pochi fotogrammi che servono, tuttora, a documentare un crollo dalle conseguenze epocali, preventivabili e ormai in parte onerosa già capitalizzate, dinanzi a tale sintetico dispendio di potenza narrativa come non ravvisare i «caratteri dell’artisticità»[3], i medesimi che Thomas Mann riconobbe nella pur resistibile ascesa di Adolf Hitler?

Non vorremo pertanto dilungarci in disamine sui teatrali esiti del suffragio universale nella patria storica della democrazia, né rammaricare la mancata ascesa alla White House di una prima inquilina di cui il mondo già pregustava il trionfo, neppure indugiare in tardivi panegirici riguardo alla novità che un tale accadimento avrebbe denotato nel lessico del potere, emancipatosi, durante la propria storia, da tanto maschilismo e misoneismo quanto ne fu pertinente alla civiltà cristiana non meno che ad altre. Con l’effetto, collaterale seppur nient’affatto aleatorio, di mostrare come la divisione tecnica delle intenzioni e degli strumenti espressivi, qual è invalsa nella “società dello spettacolo” presso la nazione che si è raffigurata legittima erede della cultura greca e vessillifera dell’Occidente, abbia deformato la prerogativa di realizzare «sogni fatti dall’uomo per chi è desto»[4], la quale fu vivente in Omero e Sofocle, come in Apelle e Prassitele, secondo quanto attestarono le rimostranze idealistiche di Platone e ribadì l’esegesi di un Gombrich[5], solo per citare una personalità autorevole del liberalismo novecentesco, ma si è involuta, attraverso dinamiche quasi statiche e infine impersonalmente efficienti, fino a rispondere in pieno allo scopo di tenere nel sonno le coscienze mentre la distruzione, che in esse e attorno a esse si prepara, diviene, di giorno in giorno, meglio adeguata al testo apocalittico, con questo risultato non del tutto vano ci soffermeremo invece sull’opera meritevole di uno scrittore, nato a Baltimora nella seconda metà del diciannovesimo secolo e al quale un bizzarro esemplare di quel genere letterario che va sotto al nome di «storia contro fattuale», forse non per caso meglio gradito oltreoceano di quanto non sia nel Vecchio Mondo, ha assai di recente conferito, sebbene postumi e non ricevibili ormai altro che in effigie, i medesimi onori istituzionali che spettano oggi al boccaccesco Donald Trump.

In un suo libro[6], incluso in una serie dal titolo American Empire, il quale reca mere assonanze fortuite con quello scelto dal massimo esule dell’italica dissidenza per un suo celebre trattato di filosofia politica[7], benché entrambi i ponderosi tomi riescano equamente laconici sulla quaestio leniniana, tra tutte le possibili tuttora la meno retorica e archiviabile, uno specialista del genere di cui si è detto, tale Harry Turtledove, immagina che l’eroe del nostro breve pezzo vinca l’agone elettorale del 1920 e divenga, così, il primo presidente socialista degli Stati Uniti. Scegliendo di attenersi alla reale biografia di lui, che nondimeno si può ancora oggi tentare di ricostruire, possiamo invece apprendere come egli concorse, nel 1920, alla Camera dei rappresentanti e, trascorsi due anni, al Senato, sempre in veste di esponente del Socialist Party of America, e uscendo sconfitto in entrambe le occasioni.

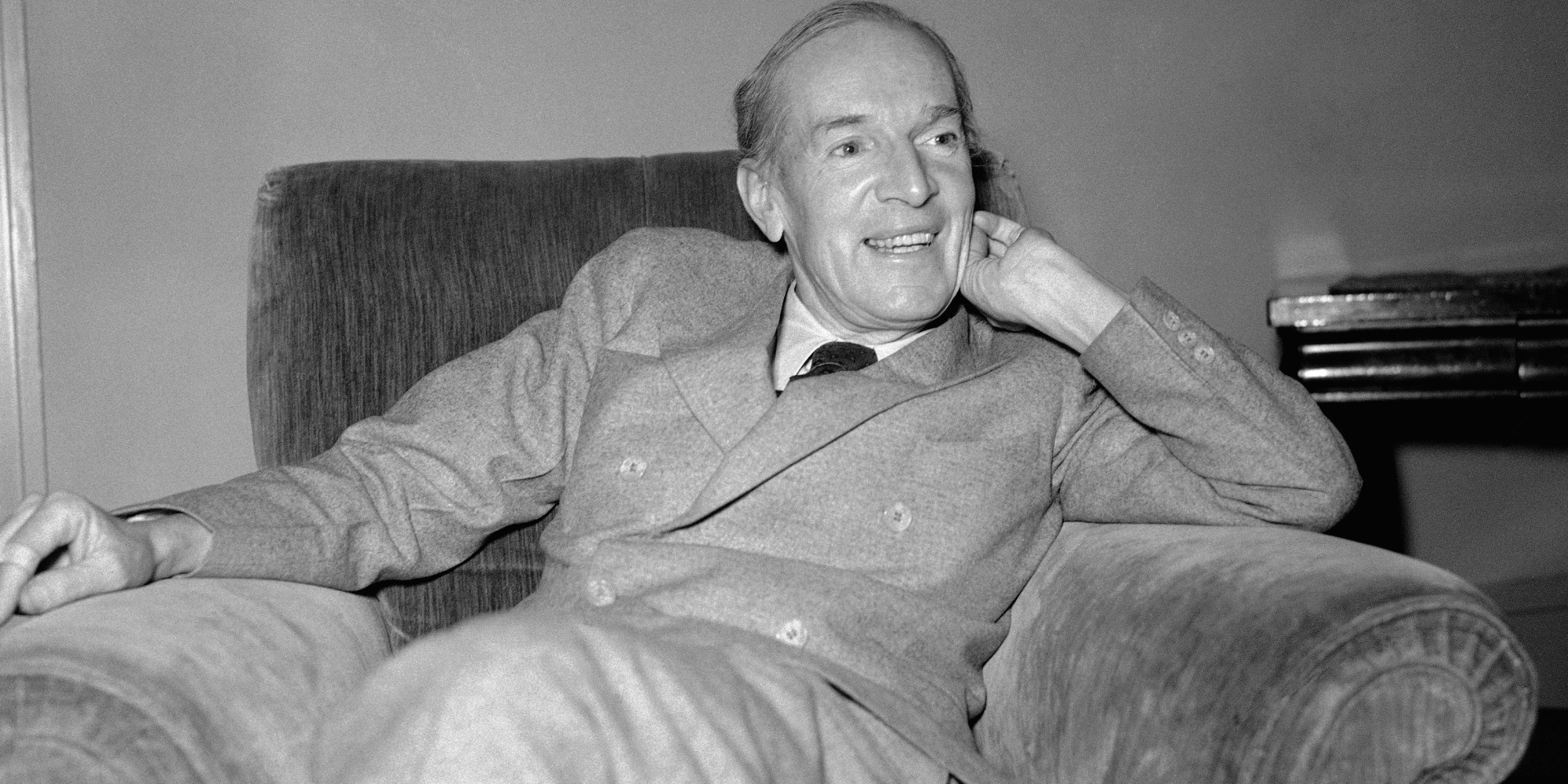

Upton Beall Sinclair venne al mondo tredici anni dopo la conclusione della Guerra civile, nella capitale dell’unico Stato, tra gli originari che vantano il titolo di essere emblematizzati in una delle tredici strisce della bandiera dell’Unione, il quale abbia avuto per fondatore un uomo che professasse la religione cattolica, George Calvert, primo barone Baltimore[8]. Non andremo oltre nell’indagine sulle specificità del milieu della nascita, una cui linea di sviluppo promettente indurrebbe a soffermarsi sulla caratteristica del motto in italiano arcaico iscritto sullo stemma del Maryland[9], né ricorreremo a obsoleti metodi biografici alla Sainte-Beuve se non per riferire che il padre del Nostro fu un venditore di alcolici, che soccombette ai postumi insalubri del proprio stesso commercio, e la madre una devota osservante della Chiesa episcopale[10], la quale protesse il figlio dalle inclementi vicissitudini familiari e lo iniziò alla disciplina e all’astinenza. La vocazione per la scrittura si rivelò, infatti, in giovane età ed egli non godé mai, pertanto, vita facile. Una pulsione indomita ad affinare la propria conoscenza delle forme espressive, proclive alla precoce conquista di uno stile che restituisse il genuino soffio vitale, universalità nella particolarità, ai personaggi e ai fatti narrati, lo sollecitò al compimento di opere in cui la consapevolezza sociolinguistica dei contesti e dei vissuti consente ai lettori di interrogarsi, oggi, su quale sia il cammino che dall’intreccio delle radici storiche si dipana e indica la mèta della coscienza di specie: ciò che Sinclair fece sin dal primo capolavoro, Manassas[11], un racconto della guerra di secessione i cui pregi non sono esauriti dal nitido vigore con il quale vi sono rappresentati sia l’idioletto degli afroamericani sia il forbito linguaggio delle classi dirigenti, né sarebbe applicazione di un criterio meno che manierista ascrivere a guisa di mancanza il limitato impiego del discorso libero indiretto, tale che i personaggi risultino in rilievo quasi plastico, congeniale al registro epico, se è vero poi l’aneddoto riferito dall’autore stesso in un’opera non meno felice, The Brass Check[12], secondo il quale a un veterano di Bull Run e di Gettysburg, che era stato fino ad allora persuaso di non poter apprendere dai libri più di quanto non avesse conosciuto per esperienza diretta, brillarono gli occhi quando ebbe voltata l’ultima pagina ed esclamò: «Questa è la guerra, e pensare che non era ancora nato!».

Correvano allora tempi ingenui a paragone della smaliziata sagacia tecnica che contraddistingue le prassi dell’odierna industria editoriale, sicché il quarto d’ora di notorietà cui avrebbe prestigiosamente alluso in un celebre aforisma la massima vedette della pop-art toccò anche all’autore di The Jungle[13]. Questi, proprio in The Brass Check, un memoriale, scritto alla fine della Grande Guerra – che, al di là dell’Atlantico, dette avvio a nuove proiezioni imperialiste e alla repressione tramite la quale furono infiltrate e rese virtualmente incapaci di nuocere le strutture organizzative della working class –, dove intese denunciare la corruzione e il cinismo allignanti nel giornalismo non diversamente che nel “mondo letterario”, narrò così gli antefatti dello scoop: «C’era uno sciopero di schiavi salariati del cartello della macellazione a Chicago, ed io scrissi per lo “Appeal to Reason” un volantino indirizzato a quei lavoratori in lotta […]. Questo volantino fu sostenuto dai Socialisti del distretto degli Scannatoi, e trentamila copie vennero distribuite tra gli scioperanti sconfitti. Lo “Appeal to Reason” mi offrì cinquecento dollari come vitalizio per il tempo in cui avrei scritto un romanzo sulla vita di quegli schiavi salariati del cartello della macellazione; così andai a Packingtown, e vissi per sette settimane assieme ai lavoratori, e ritornato a casa scrissi The Jungle»[14].

Si trattava, dunque, di un esperimento del genere di quelli che in Italia, sebbene con la peculiarità di un ritardo storico che cumulava allora in mezzo secolo e, oggi, assomma a qualche decade in meno soltanto per significare alla massa dei consumatori dell’informazione globalizzata l’orizzonte di una plausibile fine dei tempi, vennero postulati sotto l’etichetta della “conricerca” negli studi di Raniero Panzieri, Mario Tronti o Romano Alquati. Il romanzo destò qualche scalpore, grazie al fiuto per gli affari dell’editore della Doubleday, Page & Company, che lo pubblicò in volume, e a quello del «New York-Journal American», che ne curò l’uscita in appendice, cosicché cadde persino all’attenzione dello stesso presidente, che era allora Theodor Roosevelt. La polemica scaturitane spinse il Congresso ad alcuni emendamenti legislativi, che regolarono le ispezioni degli enti preposti a vigilare sulla qualità e l’igiene degli alimenti ma lasciò in sostanza mano libera agli imprenditori dello strategico comparto produttivo per quanto atteneva alle condizioni d’impiego della manodopera. La puritana caparbietà di Upton non lo fece desistere di fronte alle intimidazioni delle quali il sistema da lui denunciato non ebbe remore ad avvalersi. Quando, alla vigilia della carneficina imperialista in forza della quale il Vecchio Continente si dannò l’anima per applicare alla pratica dello sterminio l’organizzazione tecnica del lavoro sperimentata nel Nuovo, uno dei maggiori critici letterari europei, Georg Brandes, si recò a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti, questi dichiarò ai cronisti che vi erano tre scrittori americani dei quali valutasse ragguardevoli le opere: Frank Norris, Jack London e Upton Sinclair. L’indomani, sulle testate che rilanciarono tale giudizio, la trinità consacrata dall’autorevolezza dell’autore dei quattro ponderosi volumi di Main currents in the Literature of the Nineteenth Century[15] venne però unanimemente mutilata di una persona, la quale, neanche a farlo apposta, coincideva con quella dell’autore di The Metropolis[16] e The Money Changers[17]. Egli non si lasciò scoraggiare per questo, tant’è che ne colse l’occasione per convincere il Brandes a scrivere la prefazione del suo nuovo lavoro, King Coal[18], un’inchiesta sulle lotte sindacali dei minatori del Colorado, che uscì durante le fasi cruente del conflitto.

The Brass Check, seguito a due anni di distanza, fu un assalto diretto contro l’industria editoriale, il cui campionario di meschinità, quale vi era illustrato con equanime acribia, può essere assunto a base da cui desumere la potenza mistificatoria dell’odierna, e venne dato alle stampe assieme ad una nota introduttiva di Romain Rolland, un altro scrittore che dedicò la carriera a promuovere pacifismo e giustizia sociale, prendendosene tutti i necessari rischi politici, cosa che verosimilmente contribuisce ad eclissare la memoria di entrambi nella congiuntura di pavidità e sconsolatezza che contraddistingue l’odierno panorama intellettuale, dietro le cui alture, ormai impudicamente artificiali o tutt’al più vagamente reminiscenti della natura che occultano con mezzi mimetici, non emergono, fino a prova contraria, segni di solidarietà attorno ai quali accumulare un sentimento e un ingegno internazionalisti.

Non gettò la spugna Sinclair, neppure allorché, si era nel pieno della Depressione degli anni trenta, decise di accettare la candidatura offertagli dal Partito democratico per competere alla carica di governatore della California. Così, in una lettera a Norman Thomas, che in rappresentanza del Socialist Party of America aspirò alla presidenza dell’Unione in ben sei consultazioni consecutive, dal ’28 al ’48, Sinclair giustificò retrospettivamente la scelta che gli era valsa la scomunica da parte della Terza Internazionale: «Il popolo americano accetterà il Socialismo, ma non ne accetterà l’etichetta. Io ho sicuramente provato ciò nel caso dell’EPIC. Concorrendo come socialista presi 60.000 voti, e concorrendo con lo slogan “End Poverty in California” ne presi 879.000. Penso che dobbiamo semplicemente riconoscere il fatto che i nostri nemici hanno avuto successo nel diffondere la Grande Bugia. Non serve a niente un attacco frontale, è molto meglio aggirarli»[19]. Perseverò, dunque, a essere una spina nel fianco del capitalismo che si venne intanto globalizzando, senza recedere finché non si spense all’età di novant’anni in una casa di riposo del New Jersey.

Ai nostri giorni di esemplare viltà, le proclamazioni a mezzo stampa di scandali, vuoi che riguardino la fraudolenta natura del regime economico il quale pur tuttavia viene rappresentato sotto le sembianze della durevolezza, relativa alla potenza d’illusione dispiegata, e finanche dell’immutabilità, oppure che ineriscano alle condizioni dell’estrazione del plusvalore progredite a un livello di sopruso e violenza impensabile all’interno della propria inconcussa amoralità, si susseguono in tempo cosiddetto “reale”, ciascuna permutabile e tale da rimuovere nelle coscienze l’intera serie delle precedenti, cosicché sia possibile e addirittura remunerativo, dopo un calcolabile periodo di latenza, riesumarle alla stregua di subliminale parodia dell’eterno ritorno dell’identico, finché non sia fatta della verità menzogna, come già da oltre un secolo alcune menti illuminate hanno concepito non senza aggravio di dolore a se stesse. Sul palcoscenico principale della comunicazione di massa, attorno al quale tutti gli altri sono disposti secondo quanto istruisce un capillare addestramento alla passività e alla riproduzione tecnica dei simulacri della vita, le maschere del potere ripetono un canovaccio mandato a memoria, spalla a spalla con i loro docili complici e deuteragonisti. Cionondimeno, come mostrano le appassionate tribolazioni cui si espone Allan Montague, il protagonista di Manassas, nel tentativo di liberare un bracciante negro mentre il paese, tra la ridda delle invettive e delle colluttazioni cui non si astengono i più insigni notabili e rappresentanti delle istituzioni, scivola verso la Guerra civile, la letteratura dell’avvenire, nata per un popolo che saprà infine abitare un mondo senza confini né ghetti, scompiglierà le false coscienze e sussurrerà alle generazioni le parole d’amore che, lungo la storia, hanno atteso fino a oggi.

[1] «[…] he [every individual] intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.» Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, London, W. Strahan and T. Cadell, 1776, vol. II, Book IV, Chapter 2, p.35. «[…] egli [ogni individuo] mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni.» Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, Roma, Newton Compton, 1995.

[2] «Interea niveum mira feliciter arte sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci nulla potest, opersique suis concepit amorem. Virginis est verae facies, quam vivere credas et, si non obstet reverentia, velle moveri: ars adeo latet arte sua. Miratur et haurit pectore Pygmalion simulati corporis ignes.» («Intanto con arte mirabile scolpì un blocco di niveo avorio e gli dette forma tale che nessuna donna possa nascere con una eguale, e si innamorò della propria creazione. Essa aveva l’aspetto di una vera fanciulla, che avresti creduto vivente e desiderosa di muoversi, se non l’avesse impedita il pudore: a tal segno l’arte sapeva dissimularsi grazie al suo talento. Rimase ammirato Pigmalione e arse di passione per quel corpo fittizio»), Publio Ovidio Nasone, Metamorphoseon, X, 247-253.

[3] «Ich sprach von moralischer Kasteiung, aber muß man nicht, ob man will oder nicht, in dem Phänomen eine Erscheinungsform des Künstlertums wieder erkennen?» («Io parlo di mortificazione morale, ma non si deve, che piaccia o no, riconoscere in questo fenomeno i caratteri dell’artisticità?»), Thomas Mann, Bruder Hitler, Paris, Société Néerlandaise d’Editions, 1938.

[4] Platone, Sofista, Milano, Rizzoli, 2007.

[5] E.H. Gombrich, Art and Illusion – A study in the psychology of pictorial representation, London, Phaidon Press, 1960.

[6] H. Turtledove, American Empire: Blood and Iron, New York, Del Rey Books, 2002.

[7] Michael Hardt e Toni Negri, Empire, Cambridge MA, Harvard University Press, 2000.

[8] George Calvert (1579-1632), fu segretario di Stato sotto Giacomo I Stuart e ricevette dal successore di lui, Carlo I, la patente per acquisire il possedimento coloniale attorno alla baia di Cheasapeake che sarebbe divenuto, nel 1788, il settimo Sato ad aderire all’Unione.

[9] «Fatti maschii, parole femine».

[10] La Chiesa episcopale degli Stati Uniti d’America recidette i legami con l’Anglicana al tempo della Rivoluzione di Cromwell e può, dal punto di vista dottrinale, considerarsi in una posizione intermedia tra cattolicesimo e protestantesimo.

[11] Upton Sinclair, Manassas; a novel of the War, New York, Macmillan Company, 1904.

[12] Upton Sinclair, The Brass Check; a Study of American Journalism, Pasadena CA, published by the Author, 1919.

[13] Upton Sinclair, The Jungle, New York, Doubleday, Page & Company, 1906. Questo è l’unico titolo dello scrittore di Baltimora che sia oggi disponibile in traduzione italiana: trad. Rosa Giovanna Orri, La giungla, Bologna, Gingko edizioni, 2011; trad. Mario Maffi, La giungla, Milano, Net, 2003.

[14] «There was a strike of the wage-slaves of the Beef Trust in Chicago, and I wrote for the “Appeal to Reason,” a broadside addressed to these strikers […]. This broadside was taken up by the Socialists of the Stockyards district, and thirty thousand copies were distributed among the defeated strikers. The “Appeal to Reason” offered me five hundred dollars to live on while I wrote a novel dealing with the life of those wage-slaves of the Beef Trust; so I went to Packingtown, and lived for seven weeks among the workers, and came home again and wrote “The Jungle”.» Upton Sinclair, The Brass Check; a Study of American Journalism, Pasadena CA, published by the Author, 1919, p. 27.

[15] Georg Brandes, Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, København, Emigrantlitteraturen, 1872-75 (Main currents in the Literature of the Nineteenth Century, New York, Macmillan Company, 1901-05); fu l’opera più ambiziosa del letterato danese e quella che divenne con il tempo la più nota, sebbene le origini ebraiche di lui, i sospetti di ateismo e l’anticonvenzionalità delle tesi costassero dapprima in patria un qual certo ostracismo, tant’è che la diffusione di essa giunse solo in seguito, grazie alle edizioni tedesca (1894-96) e inglese (1901).

[16] Upton Sinclair, The Metropolis, New York, Moffat, Yard & Company, 1908.

[17] Upton Sinclair, The Money Changers, New York, B.W. Dodge & Company, 1908. In questo romanzo, che era il sequel del precedente The Metropolis, l’autore espose una spietata critica alle cupole finanziarie di Wall Street, tra i cui personaggi al lettore d’inizio Novecento non era difficile veder adombrato un magnate del calibro di un John Pierpont Morgan.

[18] Upton Sinclair, King Coal, New York, Macmillan Company, 1917.

[19] «The American People will take Socialism, but they won’t take the label. I certainly proved it in the case of EPIC. Running on the Socialist ticket I got 60,000 votes, and running on the slogan to “End Poverty in California” I got 879,000. I think we simply have to recognize the fact that our enemies have succeeded in spreading the Big Lie. There is no use attacking it by a front attack, it is much better to out-flank them.» Lettera di Upton Sinclair a Norman Mattoon Thomas del 25 settembre 1951.